- 公務員でもできる・今から始められる収入アップの手段

- 収入アップの方法を詳しく知るためにおすすめの本

悩める公務員A

悩める公務員A公務員試験の勉強をしているときは

「公務員になれば安泰!!」と思って頑張ったけど

いざ公務員になると、案外暮らしに余裕がないな…

無駄な支出を減らすことも重要だが

収入を増やす工夫も必要だな。

公務員の給料(基本給)は、

職位・経験年数に応じた「号俸」で決められています。

公務員も「成果主義」反映の時流を受けて、

業績評価制度が導入されています。

しかし、例え組織の上位5%に入る活躍をしても

ボーナスが数万円変わるだけです。

仕事をあまりしない人と

対して給料が変わらないんだよな…

公務員が収入を増やす方法は

堅実に仕事をこなしながら

30代、40代、50代と年次を重ねるのが基本です。

しかし、現実に公務員の給料は「良くはありません」。

筆者の公務員時代、人事課給与担当の経験者は

給料はその年齢の標準的な家族構成等を想定してギリギリ生活できる金額にしているんだよ

と言っていました。

確かに、普通に暮らせるがそれまでだな。

行政と言えど、人件費を抑える圧力がかかっていますので

納得した出来事でした。

そうすると、公務員に出来ることは

公務員給与以外に入金の手段を考えるしかありません。

そこでこの記事では

公務員が今よりも収入をアップさせる方法を紹介していきます。

この記事は、こんな方におすすめです。

- 公務員の給料が思ったよりも安いことに気づいてしまった方

- 少しでも収入を上げたい公務員の方

- いずれは、公務員以外の職業になって収入を得たい方

最後まで是非ご覧ください!

公務員の兼業(副業)禁止規定について

公務員は「全体の奉仕者」であり

「公共の利益」のために職務に専念するべきことが国家公務員法で規定されています(国家公務員法第96条第1項)

国家公務員法第91条第1項(服務の根本基準)

すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

この規定をうけ、

職務を遂行するための服務規律の一つとして国家公務員には

「私企業からの分離」(国家公務員法第103条)と

「他の事業又は事務の関与制限」(国家公務員法第104条)が

規定されています。

国家公務員法

第103条第1項(私企業からの隔離)

職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

第104条第1項(他の事業又は事務の関与制限)

職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

国家公務員法第103条では「営利企業の役員」「自営業」との兼業を、

同法第104条では103条に規定するもの以外の報酬を得て事業に従事することを禁止しています。

公務員が収入アップを図るときには

これらに該当しない範囲で行う必要があります。

例えば「自営業との兼業」に該当するかどうかについて

「基準」が設けられています。

この基準を超えた場合に

「自営業との兼業」に該当することになっています。

公務員の給与収入以外のすべてがダメな訳ではない。

すべてダメだと、

自家用車を売却することもダメになってしまう。

では、兼業の基準はどのようなものか、主な例を挙げてみます。

【不動産の賃貸】

賃貸不動産の総規模が次の場合は自営に該当。

独立家屋…5棟以上

集合住宅…10室以上

土地…10件以上

駐車場…10台以上

賃貸料収入…年額500万円以上(経費控除前の売上で)

【民泊】

旅館業・住宅宿泊事業に該当するため、規模・売上によらず自営に該当。

【フリマアプリでの販売】

販売目的で仕入れを定期的・継続的に行えば該当。

(自己所有の不用品を処分する目的であれば該当しない)

該当する場合は所轄庁の長の許可が必要ですが、

例えば「相続によって所有することになった」

「維持管理は委託しているので自分の手間がない」

等の事情がないと難しいでしょう。

不動産投資で稼ぎまくった消防士が懲戒免職になったニュースもあった。

許可を得れば良いと考えるのではなく、許可を要さない範囲でやることが現実的だ。

では、規制に抵触しない範囲で収入アップのためにできることを紹介していきます。

公務員が収入を上げる方法4選

株式投資

収入アップの確実性・・・★★

収入アップの規模・・・・★★★

株式投資は公務員でも可能です。

株式投資は、主に証券取引所に上場している企業の株を証券会社を通じて売買します。

株式投資では、株の購入(保有)・売却を通じて

- 配当(インカムゲイン)

- 売却益(キャピタルゲイン)

を得ることでリターンを得ます。

上場企業の株を売買するためには証券会社の証券口座を開設する必要があります。

口座を作る費用、維持する費用は掛かりません。(株の売買時に手数料が掛かります)

口座を開設するには本人確認等の手続きが必要ですので、

大きく値下がりをして「買いたい」と思ってもすぐには買えません。

時間がある今のうちに開設だけはしておくことがおすすめです。

ほとんど気にする必要はありませんが、国家公務員法第103条第3項に「当該企業の経営に参加し得る地位にある職員に対し、人事院は報告を徴することができる。」と規定されています。

具体的には、所属機関の業務上関連のある株式会社の発行済み株式総数の3分の1を超える株を所有する場合です。

新卒採用後10年間で給料の10%を貯蓄に回せれば約450万円、20%の場合は約900万円が貯まります。

売買のスタイルにもよりますが、年利10%程度であれば、現実に十分に利益を得ることが可能です。

そのため、30歳程度で50万円~100万円程度は十分に狙えます。

収益アップの確実性は、投資スタイルや相場のトレンドにも影響されるので、確実性は高くはありません。

しかし、リスクヘッジを上手く行う(これが難しい)ことで、堅実な投資が可能です。

一方で、好材料から株価が短期で2倍以上になることも珍しくありません。

ただし、株価がいくら上昇しても、投資金額が少なければ利益は多くなりませんので、最初のうちは収入アップの度合は少なめです。

株式投資を学ぶのにおすすめの本

■世界一やさしい 株の教科書 1年生

まずは「初心者本」で、ざっくりと学びましょう。

世界一やさしいと言いつつ、内容は充実しています。ただし、本に登場する投資スタイルがやや短期売買寄りのため、この本だけを参考にするのはおすすめしません。

■高勝率トレード学のススメ

短期売買・長期売買それぞれの成功例・失敗例を分析した本。

「やってしまいがち」なトレードをあらかじめ防ぐことができる。

■株で富を築くバフェットの法則[最新版]

長期投資に関する哲学を学ぶ目的で、バフェット本を一冊。

■積立投資のすべて ──誰にでも始めやすい富裕の王道を徹底研究

いわゆる「ドルコスト平均法」を解説した本。リスクを抑える投資手法として王道なので勉強したい。

不動産投資

収入アップの確実性・・・★★★

収入アップの規模・・・・★★★★★

戸建住宅、集合住宅、区分所有建物(マンションの1室)、駐車場等を所有し、これを賃貸に出すことで収益を得るのが不動産投資です。

不動産投資の特徴は「借入ができる投資」である点です。

物件の評価にもよりますが、全額ローンで購入して月々の収益を得ることも不可能ではありません。

だが不動産投資は「余剰資金を別のモノに替えておく」類の投資ではなく、「事業」と捉えたほうがよい。

不動産投資が副業に該当するか否かについては、「5棟10室ルール」があります。

所有物件の規模が「合計5棟10室未満」「売上が年500万円未満」であれば事業扱いにならないというものです。

誰にでも「相続で実家の戸建ての所有者となったが、住む予定がないので賃貸に出す」という場合が考えられるので、一定規模未満であれば、事業扱いにならないことになっている。

不動産投資は株式投資と違って投資物件を購入後も、自分で物件の維持管理が必要な事業性の高い投資です。

具体的には、入居者の募集・物件の維持管理・入居者の対応・修繕・売却などです。本業がある内は、管理会社を見つけて委託することが現実的です。

不動産投資は月々の賃料収入以外にも、会計上減価償却費の考え方を活かして節税をしたり、物件の売却を通じてキャピタルゲインを得ることも可能です。

また、ローンで買った物件の運営で信用を作り、更に融資を引いて投資規模を拡大することもできます。

もちろん、空室等のリスクはありますが、収入アップの可能性は大いにあります。

不動産投資を学ぶのにおすすめの本

■世界一やさしい 不動産投資の教科書 1年生

まずは、初心者向けの本で仕組みを簡単に理解しましょう。

特にこの本は、不動産投資のリスクについても触れているのでおすすめできます。

■誰も書かなかった不動産投資の出口戦略・組合せ戦略 詳細解説 改訂版

不動産投資の基本的知識が身についたら、こちらをお勧めしたい。

著者が実際に運用した不動産の購入・運用・売却に至るまでの収支結果と考え方が掲載されている。

なお、著者の猪俣氏は不動産資格をめちゃくちゃ持っているので著者紹介欄にも注目。

ブログ・SNS

収入アップの確実性・・・★★★

収入アップの規模・・・・★★★★★

ブログやSNSでも収入を得ることが可能です。

ただし、公務員時代に収入を得ることはできません。将来のためにブログやSNSを公務員時代に育てておくイメージです。

ブログやSNSで収入を得る方法は次の4つがあります。

・サイト内に設置した広告をクリックしてもらう

・サイト内に設置した広告から商品を購入等してもらう

・有料記事等を購入してもらう

・PV(閲覧数)に応じてプラットフォームから広告収益の分配を得る

公務員時代に収益化を念頭にしたブログ・SNSを運営し、ある程度のアクセス数の獲得を目指します。

その後で副業ができる環境になり次第、上記の方法で収益化することが可能です。

ブログやSNSは始めるのに費用は掛からないものの、成果が出るまでに時間が掛かる傾向があります。

ただし、成果が出ると月に数10万円以上の収益も不可能ではありません。

そのため、公務員時代からコツコツ始めておくことがおすすめです。

仮に収益化しない場合も、読んでもらうためのライティングスキルやSEOの知識が身につきますので無駄にはなりません。

「サイト内に設置した広告をクリックしてもらう」は、Googleアドセンス等のアドセンス広告です。

広告の設置箇所を決めておき、閲覧ユーザーの興味に対応した広告が表示されます。

収益は1クリックごとに発生です。

「サイト内に設置した広告から商品を購入等してもらう」は、アフィリエイト広告です。

サイト内に広告を設置し、リンク経由で商品の購入・会員登録等をした場合に、1件ごとに報酬が支払われます。

報酬は案件によりますが、高いものでは1件1万円の成果報酬のものもあります。

「有料記事等を購入してもらう」は、はてなブログやnoteで有料記事を販売する方法です。

有料記事を購入してもらうには、執筆者に対する信用が積み上がっている必要があります。誰かの役に立ちそうな内容でも、執筆者に対する信頼がないと購入には至りません。

この点で、SNSやブログを長い期間運営して、ユーザーからの認知度・信用度を高めておくことが有効です。

「PV(閲覧数)に応じてプラットフォームから広告収益の分配を得る」はYouTubeやXの収益プログラムに参加して、閲覧数(広告再生数・時間)に応じた収益を得る方法です。

ブログ・SNSの収益化を学ぶのにおすすめの本

■ブログで5億円稼いだ方法

「ブログで稼ぐとはどういうことなのか?」が分かる初心者向けの本です。

「5億円」という金額が目立ちますが、案外地道で継続することが必要であることが分かります。

■「ゆる副業」のはじめかた アフィリエイトブログ

こちらも初心者向けの本です。

著者が運営するブログは、これからブログを始めようとする方にも参考になるのでおすすめです。

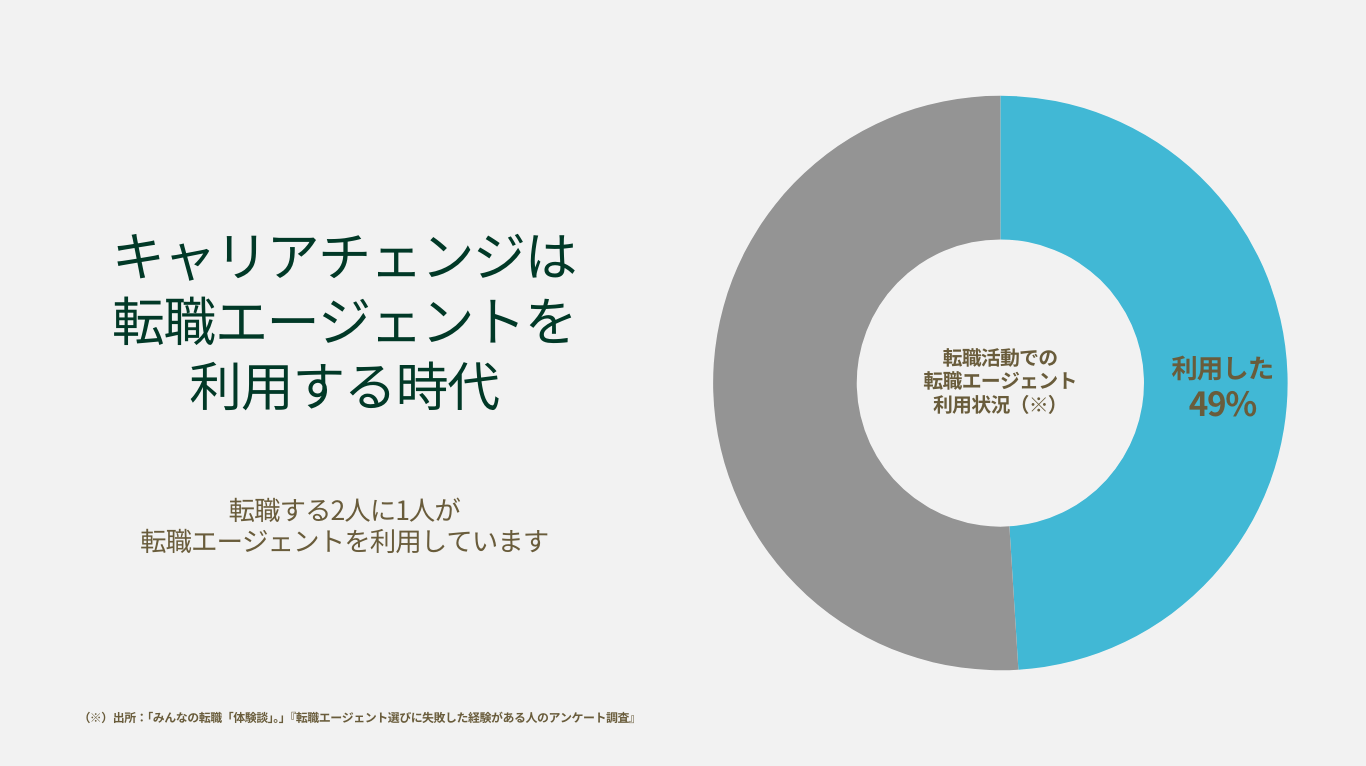

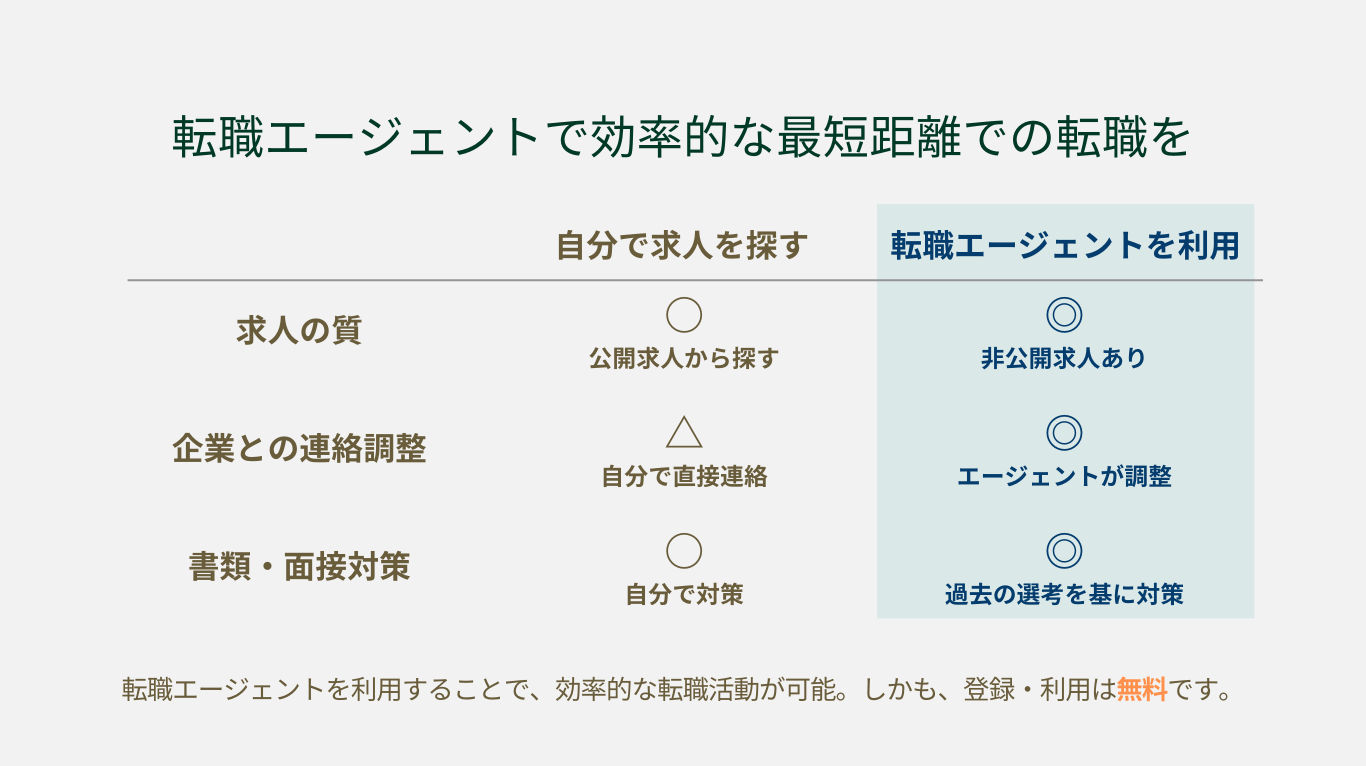

公務員を辞める:転職する

収入アップの確実性・・・★★★★★

収入アップの規模・・・・★★

手っ取り早く、公務員に見切りをつけて転職することも手段です。

「公務員の身分・環境を大切にしたい」という公務員の鏡のような存在の方でなければ、自分の考えや過去の経験・スキルを整理してみることで、公務員以外の活躍の場が浮かんでくるかもしれません。

収入アップの確実性は★×5としました。

何故なら「収入の上がらない企業から内定をもらっても転職しなければ良い」ためです。

もちろん、転職は給与以外にも考慮することがありますので、給料だけを以って決める必要はありません。

ただし、意図せずに前職よりも給与が下がることはないはずです。

収入アップの規模は、給与水準の良い業界に転職できるかがポイントです。

「上手くいった」転職で100万円アップが一つの目安と言えます。

まとめ

今回は、公務員ができる収入アップする方法を紹介しました。

株式投資1本で行く場合は、リスクのバランスを取るために、給与収入を引き続き公務員から得ることも良いでしょう。(株式投資でリスクを取りつつ、身分保障のある公務員としてまずまずの給与を得る)

不動産投資とブログ・SNSは事業性が高く、時間をかけて「物件規模を拡大」「ブログ・SNSを育てる」必要があります。

不動産投資で「5棟10室・500万円」を超えられそうになったり、ブログ・SNSで相当のアクセス数が恒常的に見込まれるようになった場合は、公務員でいることによって「収入の天井」を作ることになってしまいます。

この場合は、転職して「副業OK」の会社に移ることを検討してもよいでしょう。

20代の若手公務員はともかく、アラサー以降の公務員は不動産投資規模の拡大やブログの成長を待っていたら、年齢によって転職可能性が小さくなる可能性がある。

収入にこだわるなら、30歳以上の公務員の場合、厳しいが同時並行的に転職活動をした方がよい。

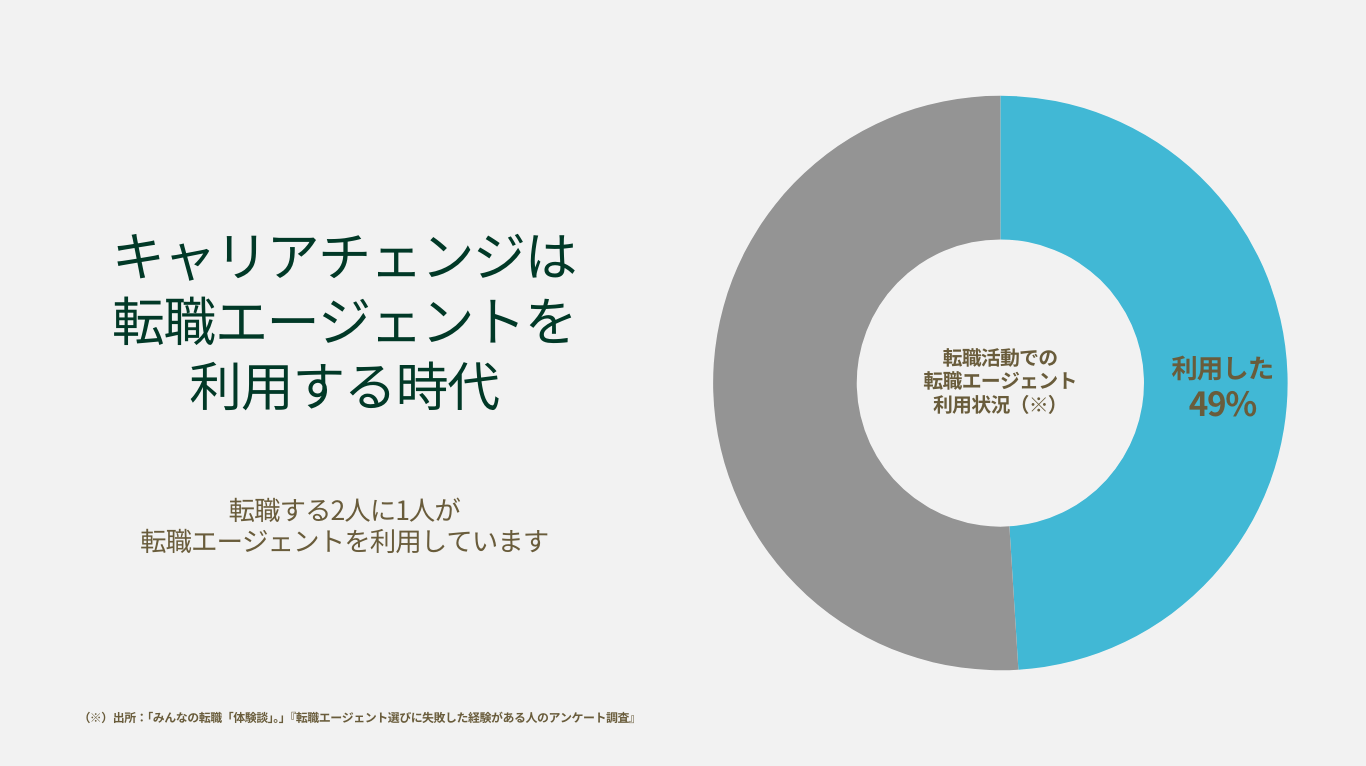

転職で自分のキャリア進もう

おすすめ転職エージェントと解説記事

公務員におすすめの転職エージェントを解説している。

-

公務員からの転職におすすめの転職エージェント5選|転職エージェント利用のメリット・デメリット、注意点も解説

-

コトラ(KOTORA)の評判・口コミと利用すべき人の特徴|転職エージェント解説

-

JACリクルートメントの特徴とメリット・デメリット|転職エージェント解説

-

ASSIGN AGENT(アサインエージェント)の評判・口コミと利用のメリット・デメリット|転職エージェント解説

-

アクシスコンサルティングの評判・口コミと利用すべき人の特徴|転職エージェント解説

-

MyVision(マイビジョン)の評判・口コミと利用すべき人の特徴|転職エージェント解説

-

公務員からの転職におすすめの転職エージェント5選|転職エージェント利用のメリット・デメリット、注意点も解説

-

コトラ(KOTORA)の評判・口コミと利用すべき人の特徴|転職エージェント解説

-

JACリクルートメントの特徴とメリット・デメリット|転職エージェント解説

-

ASSIGN AGENT(アサインエージェント)の評判・口コミと利用のメリット・デメリット|転職エージェント解説

-

アクシスコンサルティングの評判・口コミと利用すべき人の特徴|転職エージェント解説

-

MyVision(マイビジョン)の評判・口コミと利用すべき人の特徴|転職エージェント解説

コメント